写PPT,也需要向上管理。

向上管理的策略很简单,就是遵循《精益创业》中提到的MVP (最小化可实行产品,Minimum Viable Product)原则,意思是用最快、最简明的方式建立一个可用的PPT原型,通过这个最简单的原型来测试是否符合老板预期,并通过不断的快速迭代来修正PPT,最终适应老板需求。

简单来说,就是在做一个PPT的时候,不要一下子做一个自认「尽善尽美」的PPT,而是先花费最小的代价做一个「可用」的PPT原型,去验证这个PPT是否有价值、是否可行,再通过迭代来完善细节。

具体怎么做呢?

我们可以将写PPT的过程划分成四个阶段,然后让每个阶段遵循MVP原则。

阶段一:任务阶段主动出击

不同的老板有不同的风格,最怕的是那种安排任务的时候比较粗放,但对PPT最终质量要求又很高的老板,最苦逼是那种自以为听懂了老板PPT的要求,但最终汇报时发现跟老板的想法大相径庭的下属,这都是由巨大的信息不对称决定的。

解决信息不对称的唯一方法就是开始的时候就要不断沟通确认,能确认多少就确认多少,开始的时候这个“1”是非常重要的。

设想一个场景,老板突然让写一个企业级数据治理体系的材料,不同的人有不同的应对策略:

A:直接拍胸脯说好的,然后各种搜集资料,按照行业的最佳实践去写。

B:跟老板确认清楚写这个材料的背景和目的,比如知道了是XX咨询公司给老板提了建议,那么就应该先找到咨询公司问清楚情况,这样写PPT就容易聚焦到老板真正关注的事情上。

C:在了解了背景和目的后,尽可能的给出你的PPT内容初步建议,比如跟老板当场确认主要目录和内容,不要怕老板嫌烦,这个时候多引导老板说几句,其效率远好过于你线下自己去揣摩,要搞清楚你是为老板负责,老板自己说出来的当然是最准确的信息。

一般我们开始的时候只能做到B,做到C的很少,毕竟短时间内你是想不清楚的,也很难提出建议,如果你碰到的是那种事无巨细的老板,那只能说太幸运了。

阶段二:提供给老板目录框架

写PPT一般都会拟定目录框架,但我们一般把目录框架的拟定看成是整理自己思维的一个手段,并没有把它当成对外沟通所必需的,因此目录框架大多缺乏严谨性和完整性。

我们的一般思维是:反正这些框架目录以后还能调整,大致知道是啥意思就可以了,我要尽快进行实体内容的撰写,这是一种以自我为中心的写PPT方式。

现在我们要遵循MVP原则,把目录框架当成一个产品原型,你这个产品原型需要多人协同配合才能完成的,并且这个产品原型要尽快发给你的最终客户(即老板)确认可用性,写PPT要遵循相当的开放性,这是效率的保障,PPT写到极致,大多是团队协作的结果,跟做产品挺像。

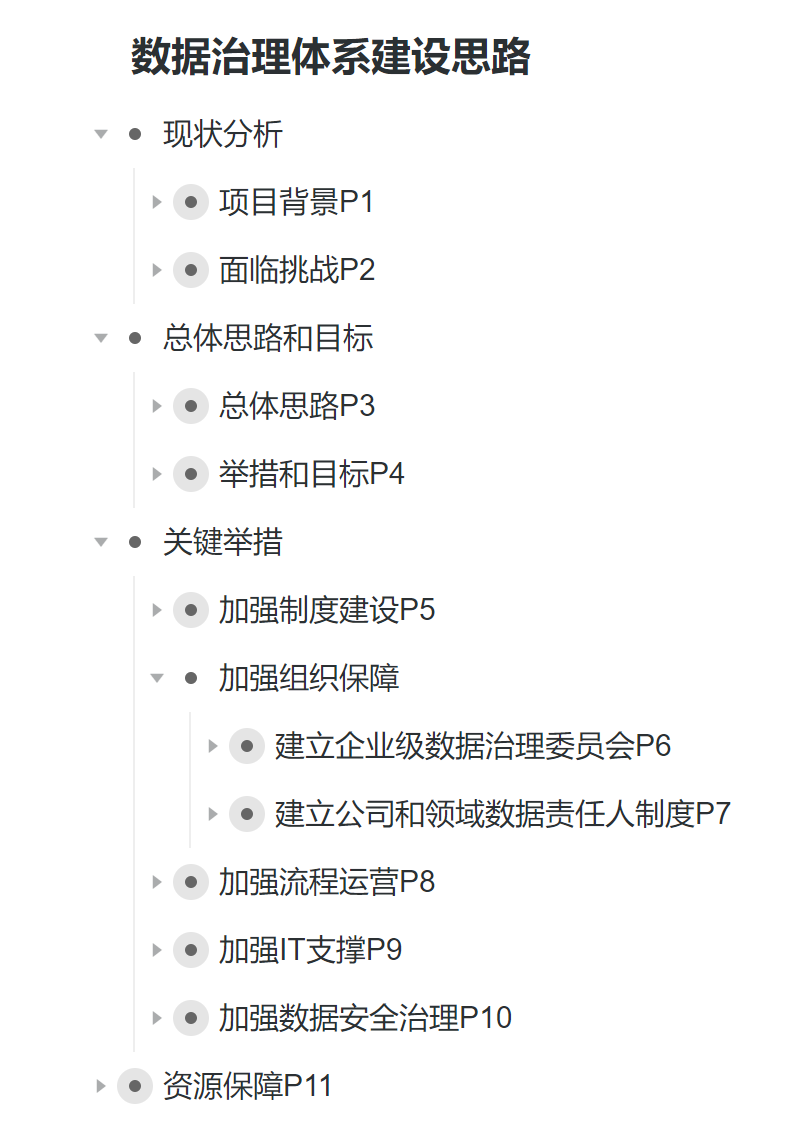

PPT的产品原型包含三要素,第一是题目,第二是目录架构,第三是页面标题。我们可以基于多人协作的腾讯文档为例来说明,下面是PPT的产品原型示例:

把这个产品原型发给老板进行确认,老板微信上瞄一眼就知道这是不是他想要的东西,然后可以针对性的给出补充或修改意见,如果不是他需要的,全盘否定都没问题,至少我们不需要在这个方向上继续浪费时间。

如果能说服老板走到这一步,其实就成功了一半,你的产品原型经受住了考验。

阶段三:提供更详细的页面信息

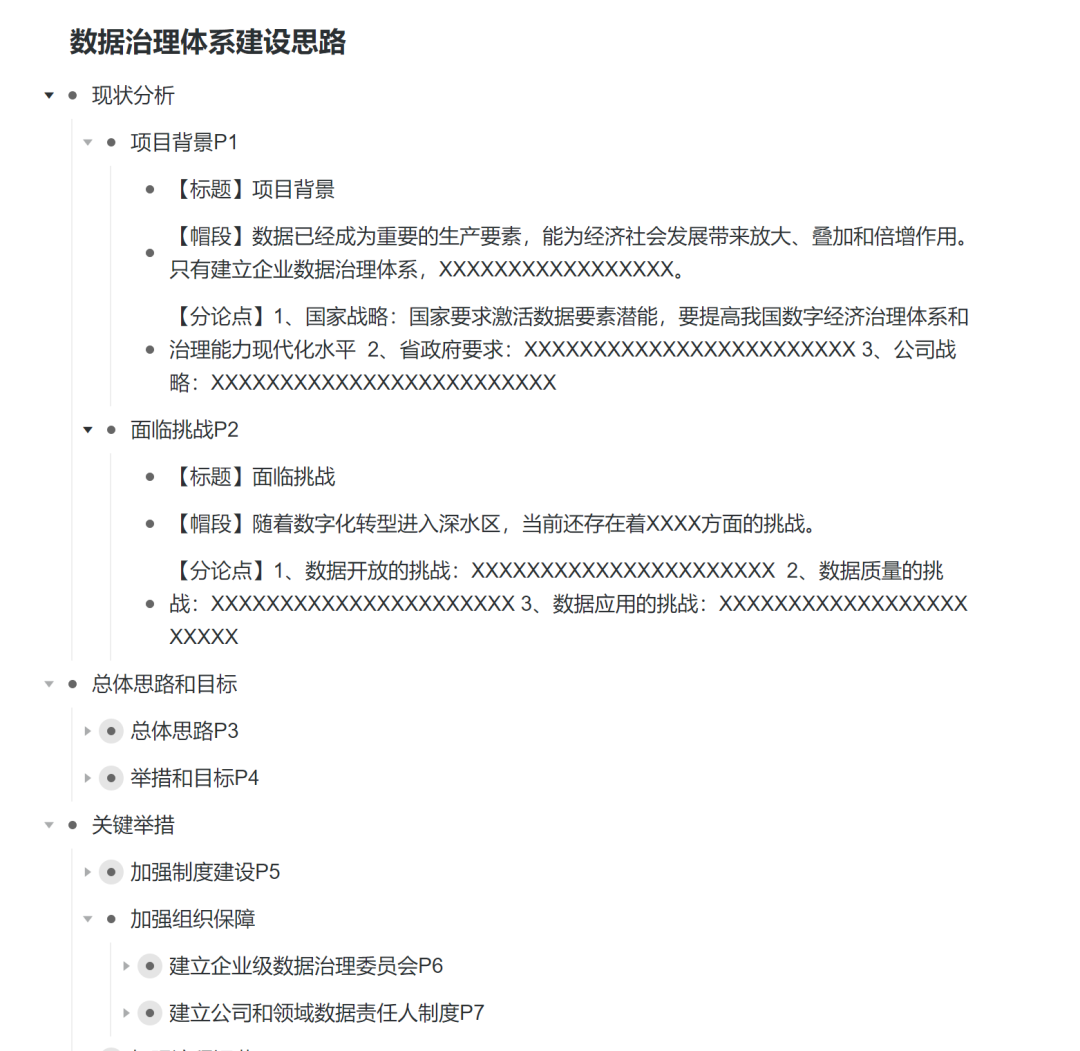

目录框架只是确立了方向,但内容是否能获得认可,还需要把脑图进一步细化,即把每一页的主要内容描述出来,每一页的要素包括正式标题、帽段内容和分论点,如下图所示:

把这个脑图再次发给老板进行确认,如果没有太大的异议,就可以正式启动PPT的编写了,否则再回到阶段二,阶段三继续修改,在这个过程中,可以采取多人协作的方式同步进行。

阶段四:完成PPT的初稿

有了前面产品原型和文字基础,就好比建设好了高速公路,即使车再烂,也不会偏离航道,写PPT变成了完形填空,不再需要更多的技巧。

由于每一页的要点已经描述清楚,这个时候分布式协作也变得非常容易,效率远非个人能够比拟。

如果PPT页数过多,为了防止老板LOST,可以把脑图的目录框架在首页上放一下,这样有利于引导老板理解整个PPT的脉络。

当你拿着这个PPT去跟老板汇报时,一般不会推倒重来,更多是细节上的调整,比如表达有问题,论据不够充分等等,这个时候被老板指责,没什么好推卸的,就是实力问题。

摆正态度,认真录音,群策群力,不断的去完善你的PPT产品吧,当然这需要老板的支持和配合,如果老板不愿意改变,那也是没有办法的事情,但总得有人先站出来提出改善的建议。