什么是肯尼芬框架

肯尼芬框架(Cynefin框架)最早是由威尔士学者 Dave Snowden 在1999年供职IBM时提出,用于知识管理和组织战略领域。

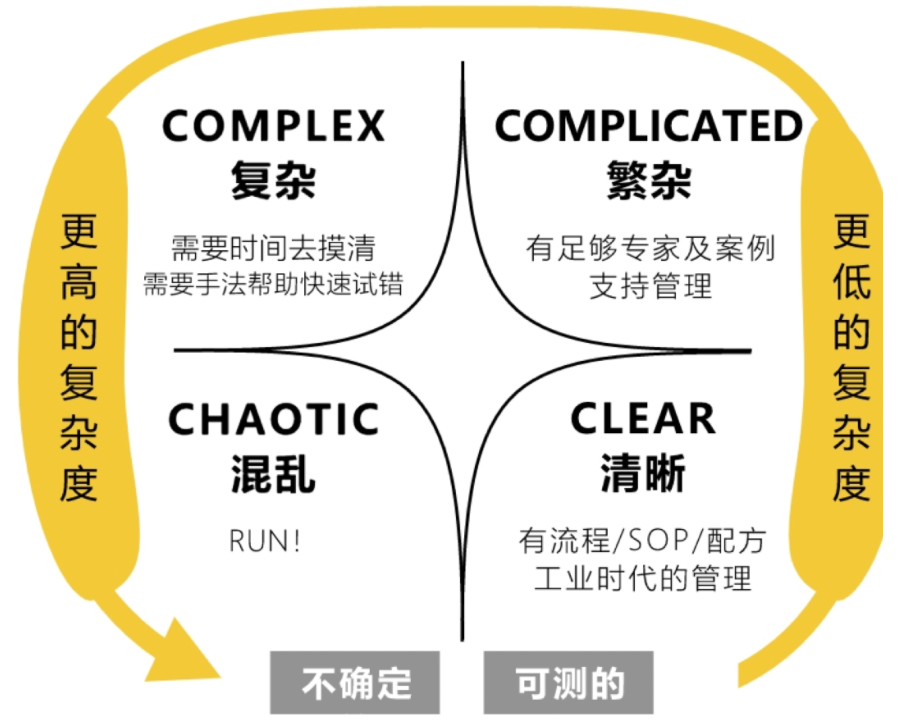

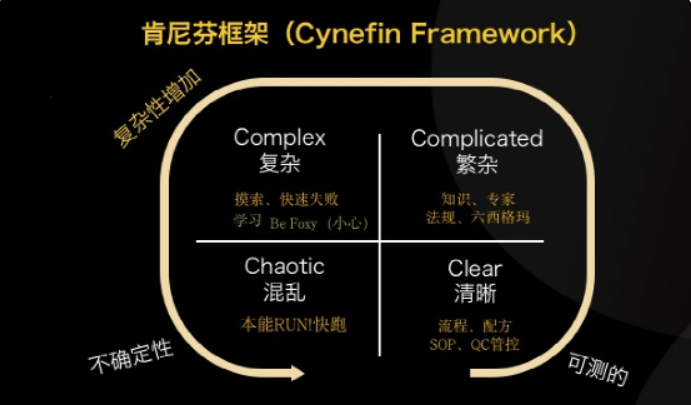

肯尼芬框架用于描述问题、环境与系统, 说明了什么环境, 适合使用什么解决方案。

肯尼芬框架的内容

IBM的数据科学家戴夫·斯诺登(Dave Snowdon)对研究复杂性有莫大的兴趣。他认为研究复杂性是一个sense making的过程,即不是通过硬性分类,而是更多通过感知来界定复杂性。

他说无论研究自然还是我们生活的社会环境,我们都会遇到一个概念,叫做“系统”。走进一个环境,我们很容易就能区分出两种状况:一种是清晰的(clear)系统,另一种是混沌的(chaotic)系统。但介乎于清晰与混乱之间的状况却很难被区分。这样一来,感知能力就变得极为重要,感知能力会让你搞清楚现在的状况。让你清楚是该借助过往的经验和手法处理问题,还是探索新方法、新方式解决问题。而肯尼芬框架是在清晰和混沌两种状况之间(或被称为混沌的边际 the edge of chaos),增加了两个维度:繁杂(complicated)与复杂(complex)。

如上图所示,在肯尼芬框架下,朝着箭头指向逆时针旋转,系统的复杂性越来越大。

身处工业时代,我们更习惯应对“清晰”系统的状况。在清晰的系统内,只要遵照某种SOP,遵循流程去走,事情就会自然而然步入正轨。这也是人类在管理学上的重大突破。比如一家大型的连锁餐饮公司,各环节的食品安全把控,都有一套标准的流程去遵循。

随着不确定性提升,有些议题的答案变得模糊,这些议题就落入了“繁杂性”系统,需要专家通过足够多的案例经验来摸索路径。例如医生在面对疑难杂症时,就需要借助以往的知识经验积累进行尝试。

接着我们会发现,黑天鹅事件一次又一次席卷而来,无论是整个社会还是市场中的大多行业都慢慢走进了复杂的区域。复杂意味着什么呢?你踏入了一个陌生的领域,复杂性扑面而来。

解决问题的办法不再是遵照流程,而变成了摸索前行。比如换一个城市生活,你会知道有超市可以购物,有公交车可以搭乘。但如果把你放进热带雨林里,你会怎么样?你知道存在所谓的丛林法则,但你的能力还没能掌握这种法则,你只能摸索。

最后,我们来到箭头朝向的终点——混乱,系统性崩盘。在这一系统内,你不能想、不能感知,你要迅速作出反应。就像当洪水来临那一刻人的本能反应是逃跑一样,只有做出反应才能存活,才能知道接下来会发生什么。在这部分存活,更多依靠本能。

非常重要的一点是,创新基本都发生在复杂和混乱的区域。